GHGプロトコルについて

GHGプロトコルは、企業が温室効果ガス排出量を算定・報告するための国際的なルールのこと、またこのルールをつくる組織のことです。

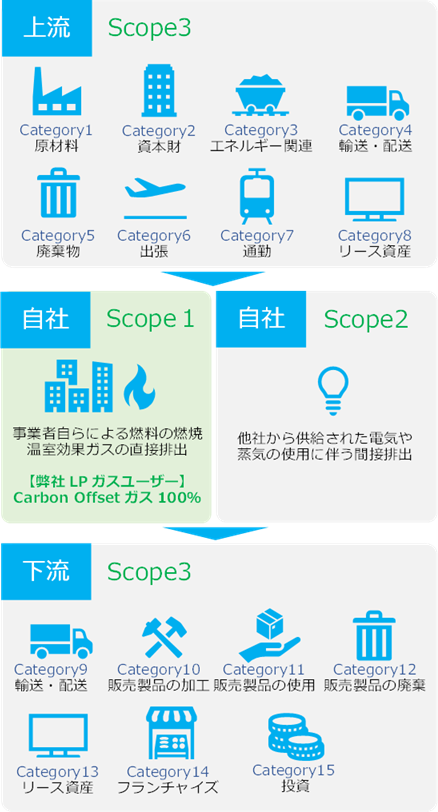

温室効果ガスの排出量を、化石燃料の燃焼や利用といった事業活動に伴う直接排出(Scope1)、他社から買った電気や熱の利用による間接排出(Scope2)、自社を中心とした時に上流となるサプライヤーや下流となる関連企業やエンドユーザーのある間接排出(Scope3)の3つのスコープに分類されています。Scope3は、15のカテゴリーに分類されています。

それぞれのCO2排出量を可視化して、排出量ゼロを目標にかかげ、持続可能な社会を目指します。

温室効果ガスの排出量を、化石燃料の燃焼や利用といった事業活動に伴う直接排出(Scope1)、他社から買った電気や熱の利用による間接排出(Scope2)、自社を中心とした時に上流となるサプライヤーや下流となる関連企業やエンドユーザーのある間接排出(Scope3)の3つのスコープに分類されています。Scope3は、15のカテゴリーに分類されています。

それぞれのCO2排出量を可視化して、排出量ゼロを目標にかかげ、持続可能な社会を目指します。

カーボンオフセットガス

(ボランタリークレジット)

100%

(ボランタリークレジット)

100%

弊社では、販売しているLPGの100%がカーボンオフセットガスです。従って、LPGユーザーはScope1の排出係数(排出量)は「0」となります。

貴社、個人ユーザーにおかれましても、環境保全活動に大いに寄与いたします。

自社の取組 Scope1

植林によるCO2削減や再生可能エネルギーをクレジット化した燃料を使用しています。

植林によるCO2削減や再生可能エネルギーをクレジット化した燃料を使用しています。

自動車用燃料

ほぼ全てのユーザーの自動検針化による燃料削減を行ってきました。また、2025年8月より、出光カーボンオフセットfuel100の使用をしてオフセットしています。LPガス

2024年6月より、100%カーボンオフセットガスを導入しています。(ユーザー向けも含む)自社の取組 Scope2

植林によるCO2削減や再生可能エネルギーをクレジット化した電力を購入しています。

植林によるCO2削減や再生可能エネルギーをクレジット化した電力を購入しています。

電力

全ての照明をLED化、太陽光発電や蓄電池を使用して、CO2排出削減に取り組んでいます。また、2025年8月より、自社で使用する電力を全てENEOSでんきのカーボンフリー特約を使用してオフセットしています。